Oposición Amalgamada en Washington: El Ensayo Exterior de una Estrategia Interior

México enfrenta una creciente tensión con Estados Unidos, motivada por la inacción frente al tráfico de fentanilo, la corrupción sistémica y la expansión del crimen organizado.

Por Ghaleb Krame

La oposición mexicana ha estado fragmentada, desacreditada e incluso infiltrada, pero el endurecimiento discursivo y la creciente estrategia de señalamiento sistemático desde el oficialismo —no solo contra políticos, sino también contra periodistas, activistas, empresarios e incluso ciudadanos— ha comenzado a producir un efecto búmeran inesperado: la formación de figuras mártires que, en su agravio público, ganan legitimidad. Lo que no logró el PAN, el PRI ni MC por sí solos, lo está logrando el régimen con su propia narrativa punitiva: forjar un relato común entre voces disidentes que antes no se reconocían entre sí.

En este contexto, Washington emerge como un punto de encuentro operativo y simbólico. Allí confluyen agendas conservadoras, redes diplomáticas, think tanks y actores legislativos estadounidenses dispuestos a escuchar, amplificar o incluso operar con estos nuevos bloques opositores mexicanos. Lo que se perfila no es una coalición tradicional, sino una amalgama bilateral, con centros de gravedad paralelos: uno en territorio mexicano y otro en el circuito de influencia política en EE.UU..

De continuar la estrategia de censura, intimidación y criminalización de toda disidencia, Morena no solo fortalecerá su narrativa interna, sino que alimentará, sin proponérselo, la construcción de una oposición reactiva, transversal y cada vez más profesionalizada, de cara a la contienda decisiva de 2027.

En este contexto, mientras el oficialismo descalifica toda crítica como traición a la patria, comienza a consolidarse un bloque opositor amalgamado no por afinidades ideológicas, sino por un común instinto de supervivencia democrática. Esta nueva oposición ya no se articula únicamente en las cámaras mexicanas, sino que también opera desde oficinas en el Capitolio, encuentros con think tanks y redes de influencia en Washington, alimentada por una narrativa que emerge desde la censura, el agravio y la necesidad de contrapeso estratégico frente a un régimen que se percibe cada vez más blindado, pero también más aislado.

La pregunta ya no es si la oposición logrará articularse hacia 2027. La verdadera incógnita es si el régimen de Sheinbaum resistirá políticamente intacto hasta entonces, frente al doble cerco que se avecina: uno interno, cada vez más visible, y otro externo, cada vez más articulado y decidido (Ver Apéndice I)

¿Ingobernabilidad Crescendo?

Un año que cobra particular relevancia en este tablero es 2027, que no solo marcará en México la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum, sino que funcionará como termómetro político de alcance binacional. Para la oposición, esta fecha representa la posibilidad de medir, por primera vez en las urnas, el desgaste del oficialismo y la viabilidad de una alternativa unificada. Pero también coincide con el inicio del ciclo electoral estadounidense, donde México volverá al centro del debate por su rol en la crisis del fentanilo, la migración, la violencia transfronteriza y la estabilidad regional.

Ambas coyunturas se entrelazan: si en México la oposición gana fuerza, se convierte en interlocutor válido para actores en Washington; si en EE.UU. se impone una administración más crítica de Morena —especialmente si se reconfigura el equilibrio en el Capitolio o regresa una presidencia republicana—, la ventana de presión internacional sobre el régimen mexicano podría ensancharse considerablemente.

Así, lo que hoy parece una amalgama improvisada, mañana podría consolidarse como una arquitectura opositora con doble anclaje y acción sincronizada en dos capitales.

En México, el desgaste político de Claudia Sheinbaum ha sido tan acelerado como profundo, pese a su reciente llegada al poder. Las crecientes acusaciones de vínculos con el narcotráfico entre figuras clave del gabinete heredado por López Obrador —como Adán Augusto López, Mario Delgado, Manuel Bartlett, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, entre otros— han socavado severamente la narrativa de renovación institucional que su gobierno intentó proyectar. Esta situación se ve agravada por señales de infiltración del crimen organizado en órganos sensibles, como fiscalías estatales, aduanas y cuerpos de seguridad que operan sin supervisión efectiva.

A ello se suman escándalos por lujos y dispendios que contradicen flagrantemente el discurso de austeridad republicana: la residencia de Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo en España, los relojes de alta gama ostentados por funcionarios como Tonatiuh Márquez Hernández, director de Aduanas, o los Cartier lucidos por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Karina Barrera, mejor conocida como datoprotegido, así como los múltiples reportajes sobre el estilo de vida y los negocios de los hijos del expresidente López Obrador, que dibujan un perfil de opulencia incompatible con la ética de la “cuarta transformación”.

El panorama se agrava con una ola de violencia persistente que desmiente cualquier narrativa de pacificación. Solo en la primera mitad de 2025, México ha registrado más de 15,000 homicidios dolosos, manteniéndose como uno de los países más violentos del mundo. A ello se suman los hallazgos reiterados de fosas clandestinas en estados clave como Teuchitlán (Jalisco), Poza Rica (Veracruz), Irapuato (Guanajuato), Fresnillo (Zacatecas) y más recientemente en Tlajomulco, lo que revela un Estado desbordado, sin control territorial ni capacidad de respuesta institucional. El número de personas desaparecidas supera ya las 117,000, sin estrategia real de búsqueda ni justicia transicional. El cobro de piso, desplazamientos forzados y dominio criminal de rutas económicas se han vuelto prácticas normalizadas en amplias regiones del país.

En el frente económico, la situación es igualmente alarmante. El entorno de inseguridad, discrecionalidad fiscal y deterioro institucional ha llevado a una reconfiguración significativa del panorama empresarial en México. El caso más emblemático es el de Iberdrola, que ha iniciado un retiro progresivo del país: en 2024 vendió el 55 % de sus activos al gobierno mexicano, y en 2025 contrató a Barclays para deshacerse del resto de su portafolio energético, citando riesgos jurídicos y regulatorios como factores determinantes. Por su parte, Citibanamex decidió deshacerse de su banca minorista y enfocarse únicamente en clientes institucionales, mientras que BBVA México, aunque sigue operando, ha sido objeto de observaciones internacionales por su alta exposición a un entorno de creciente volatilidad legal y financiera.

En contraste, empresas como Heineken y Bimbo han optado por reforzar sus inversiones locales, aunque enfrentan crecientes desafíos logísticos derivados de la violencia y la extorsión en estados clave. A nivel nacional, numerosos empresarios han comenzado a desinvertir en sectores estratégicos como infraestructura, transporte, agroindustria y energía, ante el avance del crimen organizado, el cobro de piso y la falta de garantías jurídicas.

En el frente económico, el deterioro institucional ha provocado una reconfiguración profunda del panorama empresarial mexicano. El caso más emblemático es el de Iberdrola, que en 2024 vendió un 55 % de sus activos energéticos al Estado y en 2025 contrató a Barclays para rematar el resto, citando falta de estabilidad jurídica y riesgos regulatorios. Mientras tanto, Citibanamex se deshizo de su banca minorista para enfocarse en clientes institucionales, y aunque BBVA México mantiene operaciones, ha recibido advertencias explícitas de calificadoras internacionales por su exposición a un entorno financiero incierto y volátil.

Más grave aún son las sanciones impuestas por el Tesoro de EE.UU. a tres entidades financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar el lavado de millones de dólares para cárteles del narcotráfico —incluidos CJNG, Sinaloa, Golfo y Beltrán Leyva—, entre otras actividades como envío de pagos para precursores de fentanilo desde China y presuntos sobornos a exfuncionarios como Genaro García Luna. Como respuesta, las autoridades mexicanas implementaron intervenciones temporales en estas entidades para proteger a depositantes y clientes, y se impusieron multas millonarias —más de 92 M MXN a Intercam y 66 M a CIBanco— por incumplimiento en prevención de lavado.

Estos movimientos empresariales, junto con escándalos financieros como el de CI Banco, y los vínculos de Alfonso Romo con conflictos de interés y redes económicas protegidas desde el poder, intensifican la percepción de impunidad sistémica. Las sanciones internacionales dejan claro que el sistema financiero mexicano está expuesto a cuestionamientos graves, mientras que actores como BBVA aún operan en medio de nubes regulatorias y riesgos reputacionales. En conjunto, estas dinámicas consolidan la idea de que hacer negocios en México ya no solo es arriesgado, sino institucionalmente volátil y éticamente comprometido.

En conjunto, estos eventos profundizan la percepción de impunidad estructural y colapso normativo en los círculos económicos, tanto nacionales como internacionales, y refuerzan la idea de que el riesgo de hacer negocios en México ha dejado de ser coyuntural para convertirse en sistémico.

La crisis de justicia y legalidad no es menor. La impunidad no solo afecta a las víctimas, sino que se ha convertido en una característica estructural del sistema judicial mexicano. La cifra de desapariciones sin resolución, sumada a la inacción del aparato fiscal y judicial, evidencia un colapso funcional del Estado de derecho. Casos como el del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, sancionado por EE.UU. por presuntos vínculos con el CJNG, o jueces que han liberado a operadores financieros del narco por “fallas técnicas”, ilustran la infiltración directa del crimen organizado en el Poder Judicial. La propuesta oficial de elegir jueces y magistrados por voto popular, sin salvaguardas ni criterios técnicos, ha generado alarma en la comunidad jurídica: lejos de democratizar, se busca politizar y capturar el sistema de justicia.

Simultáneamente, órganos de control y fiscalización han sido debilitados o capturados: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) enfrenta presiones políticas; el INAI ha sido paralizado, dejando en la opacidad la gestión pública; el INE ha sido desmantelado parcialmente y reducido a un mecanismo funcional al oficialismo. Lo mismo ocurre con órganos reguladores como la COFECE, el IFT y la CRE, convertidos en cascarones sin autonomía. El régimen avanza hacia un modelo de concentración de poder sin rendición de cuentas.

En el plano internacional, México enfrenta una creciente tensión con Estados Unidos, motivada por la inacción frente al tráfico de fentanilo, la corrupción sistémica y la expansión del crimen organizado. La presión desde Washington es constante: el Capitolio, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro exigen explicaciones, e incluso proyectos de ley para designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs) han ganado terreno. México ha dejado de ser visto como un socio confiable y comienza a ser tratado como un riesgo para la seguridad regional y la salud pública en Norteamérica.

En el plano regional, el país ha perdido liderazgo frente a potencias como Brasil, Colombia o Argentina, cuya proyección diplomática ha superado a la mexicana en foros multilaterales. El alineamiento ideológico con Venezuela, Cuba y Nicaragua, sumado a la política exterior reactiva y desconectada de intereses estratégicos, ha aislado a México de bloques democráticos regionales, mermando su capacidad de influencia y cooperación.

Este conjunto de factores —corrupción, violencia, impunidad, crisis judicial, debilidad institucional y aislamiento internacional— ha convertido a México en un Estado atrapado entre la parálisis interna y la desconfianza externa, justo en el momento en que debería prepararse para un ciclo electoral y de legitimidad crítica rumbo a 2027.

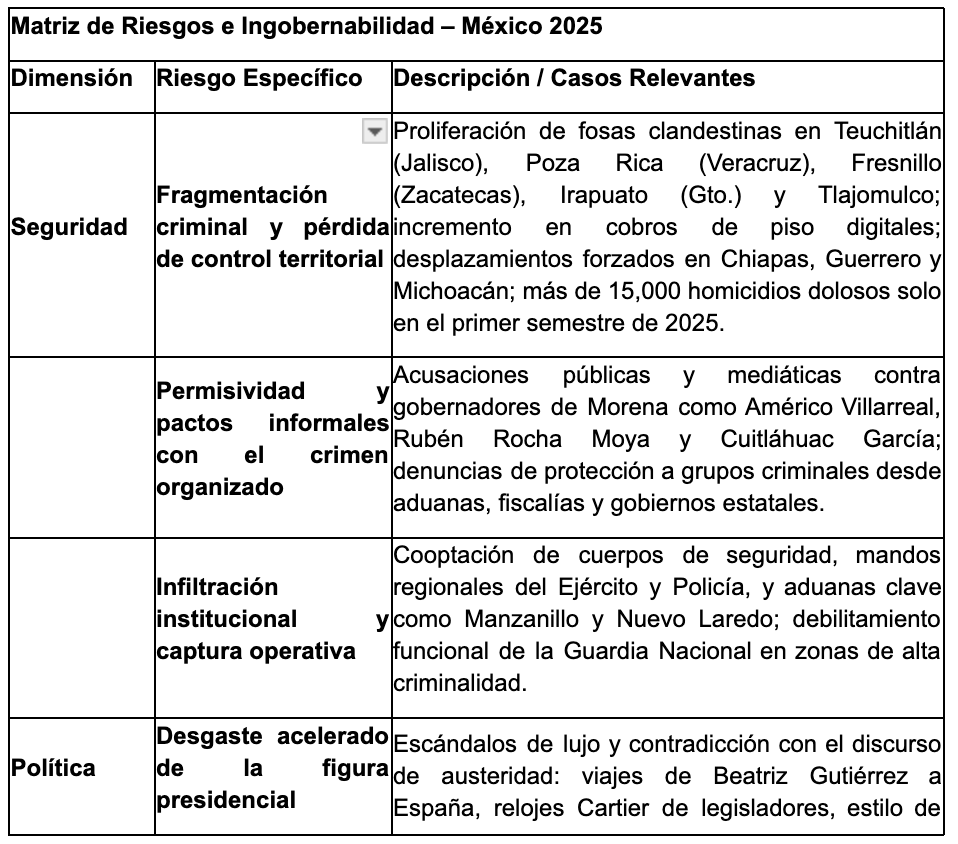

(Ver Matrices de riesgo e ingobernabilidad en Apéndice II)

¿90 días de break?

En pleno 2025, y en un contexto marcado por ingobernabilidad creciente, violencia sostenida, colapso judicial e infiltración criminal en sectores clave del Estado mexicano, la decisión de Washington de otorgar 90 días de gracia en materia arancelaria no representa un respaldo político, sino una ventana técnica y condicional. Durante este plazo, la administración estadounidense espera señales claras de voluntad y capacidad por parte del gobierno de Sheinbaum para establecer mecanismos verificables de cooperación en temas críticos, como la seguridad fronteriza, control del tráfico de fentanilo, fortalecimiento institucional y respeto a la inversión extranjera.

Más que una pausa comercial, este margen temporal es una alerta diplomática con reloj en marcha. Las autoridades de EE.UU. han dejado entrever que, de no observar avances concretos en estos 90 días, se activarán mecanismos unilaterales de protección económica y fronteriza, incluyendo tarifas permanentes y un posible replanteamiento de la cooperación bilateral. Así, México no solo está a prueba en materia de comercio, sino también en su capacidad mínima de gobernabilidad, credibilidad internacional y control sobre su propio territorio.

Venezuela, la intención y la antesala

La creciente prominencia de Venezuela en la agenda de seguridad de Estados Unidos no es accidental. En 2025, la DEA elevó la recompensa por Nicolás Maduro a niveles históricos, equiparándolo simbólicamente con figuras como Saddam Hussein, Muammar Gaddafi o Manuel Noriega: un gesto que, en la historia reciente de la política exterior estadounidense, ha precedido intervenciones directas, operaciones encubiertas o remociones apoyadas desde Washington. El mensaje es claro: la Casa Blanca necesita una victoria visible y relativamente controlada en el ámbito internacional. Y Venezuela, a diferencia de México, ofrece un blanco aislado, narrativamente funcional y con menor costo geopolítico para proyectar liderazgo ante su electorado y sus aliados hemisféricos.

Este viraje de enfoque no responde a una menor gravedad del caso mexicano, sino a una lógica de secuenciación táctica. Aunque México representa una amenaza más directa, por su vecindad inmediata, el flujo de fentanilo y la infiltración institucional de los cárteles, su colapso o confrontación frontal implicaría costos económicos, migratorios y diplomáticos difíciles de contener. Por ello, Washington posiciona a Venezuela como “antesala táctica” y laboratorio discursivo-electoral, donde puede ensayar la narrativa de restauración del poder estadounidense sin poner aún en juego su frontera sur ni desatar una crisis regional mayor.

Este laboratorio sirve también como termómetro electoral. A julio de 2025, el índice de aprobación de Donald Trump ronda apenas el 40 % a nivel nacional, y cae al 37 % entre votantes latinos, según encuestas de Gallup y Politico. Si bien en 2024 Trump logró un inédito 46 % del voto latino —el mayor para un republicano desde 1976—, su imagen se ha desgastado entre electores clave: mexicanos-estadounidenses, mujeres latinas e independientes en estados bisagra como Arizona, Nevada, Texas y Florida. En ese contexto, una acción exitosa contra Maduro podría ofrecer el “repunte simbólico” necesario para estabilizar su base electoral, ensayar el discurso de fuerza, y consolidar un momentum hacia la reelección.

Pero si dicha acción no genera los efectos deseados en las encuestas, México permanece como “caso extremo en reserva”, activable como carta final en 2026 o incluso en 2027, justo en la antesala de la elección presidencial. Una acusación formal de narcoestado, una operación quirúrgica con drones sobre blancos criminales, o una revelación coordinada sobre vínculos de alto nivel entre el poder político y el narcotráfico, serían movimientos de alto impacto mediático, capaces de reordenar el tablero electoral en favor de una narrativa de mano dura.

Por tanto, el compás de espera respecto a México no debe confundirse con pasividad. Es una estrategia de calibración narrativa y electoral, en la que Trump —quien se juega no solo la presidencia, sino su inmunidad legal y la supervivencia política de su núcleo republicano— dosifica los escenarios de confrontación según su rentabilidad mediática. En este diseño, Venezuela opera como el laboratorio táctico, y México como el dispositivo final de alto voltaje, reservado para el momento decisivo. El reloj electoral corre, y la política exterior se ha convertido en el instrumento de medición más preciso de la popularidad y la supervivencia política en Washington.

¿Washington como catalizador? La última carta y el punto de inflexión

Si algo ha demostrado la historia reciente es que las oposiciones que logran sobrevivir a contextos de regresión autoritaria no se construyen exclusivamente desde dentro. Requieren una ventana internacional que las legitime, amplifique sus causas y les provea recursos simbólicos y operativos. En el caso mexicano, esa ventana —cada vez menos sutil— es Washington.

La capital estadounidense ya opera como nodo estratégico para múltiples actores opositores: desde periodistas en el exilio, hasta think tanks, legisladores, diplomáticos, y exfuncionarios que encuentran allí no solo eco, sino estructura. A diferencia de 2018, cuando López Obrador fue recibido con pragmatismo e incluso simpatía por algunos sectores demócratas, hoy predomina una lectura más crítica: México ha pasado de ser socio a ser riesgo. Y ese cambio de percepción abre espacios antes cerrados.

Conforme la administración Sheinbaum insiste en blindarse —mediante la captura institucional, el debilitamiento de contrapesos, la criminalización de voces disidentes y la negación del colapso judicial—, más actores se ven empujados a mirar hacia el norte. La pregunta ya no es si es viable articular una oposición desde Washington, sino si es deseable no hacerlo.

Pero la gran incógnita sigue sin resolverse: ¿quién podría amalgamar esa oposición, hasta ahora reactiva, fragmentada y de trincheras? No hay aún una figura clara, pero sí condiciones inéditas: un oficialismo en franco desgaste, una narrativa punitiva que produce mártires legitimados, un sistema económico cada vez más expuesto al escrutinio internacional y una comunidad mexicana en EE.UU. más politizada y menos afín a Morena.

¿Será una figura externa —un empresario, un exembajador, un disidente simbólico— quien catalice esta fusión? ¿O emergerá desde el interior del sistema, alguien que haya sobrevivido a su toxicidad con suficiente credibilidad y autonomía? Sea quien sea, deberá construir una arquitectura de oposición con doble anclaje: una que tenga eco en el Congreso de EE.UU. y legitimidad social en México.

En este punto, el tiempo ya no es una variable neutral. Los 90 días de gracia otorgados por Washington en materia arancelaria no son una pausa, sino un compás de espera. Venezuela es el ensayo. México es el objetivo estructural. Y 2027, el año que definirá si el país permanece atrapado en la lógica de captura autoritaria o si encuentra una salida —quizá inesperada— desde una alianza inédita entre la calle, el exilio y el Congreso de EE.UU.

Lo que parece disperso, empieza a alinearse. Lo que parecía improbable, empieza a sonar inevitable.

Apéndice I

Apéndice II